【2022/4/29 追記ここから】

前回の追記にもあるとおり、やはりゲーメストの 1987 年 9 月号のデータは、現在、家には存在しませんでした。

9 月号についてはまたの機会にアップをすることにいたします。(いつになるのだろうか。。)

こちら 10 月号は 2020/2/28 にも更新をしておりましたが、(もう 2 年も経っているのか!)その時にハイスコアコーナーについては画像がアップされているので、

今回の更新ではハイスコアコーナーの画像のアップは控えさせていただきます。

今回のゲーメストも「ビデオゲームライブラリーをつくろう!」や、ゲームミュージック関連、誌上匿名うちあけ話など、見どころが多い号でありました。

イグジーザスがニューゲームで紹介されていますが、このゲームのカンストが達成されたのはどうやら 2014 年の 11 月 16 日締切のアルカディア 167 号で達成されていたようです。

1000 万点の達成は、つい最近だと思い込んでおりましたが、もう 8 年近くも前だったとは驚きです。。!

この頃、私も高田馬場ミカドさんによく出入りしていたので、(今でも月に 3 - 4 回ぐらい行っていますが)1000 万点達成の前後 1 週間ぐらいは、何故かイグジーザスが妙な感じで盛り上がっていたなと思っておりました。

(「妙だった」というのが私なりの当時の感想です。失礼ながら。。苦笑)

月日が経つのは本当に早い。。そう思った今回の追記記事でした。

ZBL-rajiame 拝

【2022/4/29 追記ここまで】

【2020/2/28追記】

ゲーメストの1987年9月号の資料は家にありませんでした。残念!(>_<)

という事で1987年10月号の店舗欄と編集後記なのですが、(こちら発信局はありませんでした)

私にとっての注目店舗は何と言ってもハイテクノーベル神保町店!

TCK-CHA氏、TES氏、GEN氏、の中にACE-JET氏や木村雅彦氏にHTL-Y.N先生が掲載されているという更にその中に混ざって

TCKに所属していないひむがし氏が存在するというところからです。これは貴重なタイミングだなぁと思いました。

他、ベーマガの関連記事のリンクを貼らせて頂きます。

★関連記事

また次回・・・。(^o^)

ZBL-rajiame 拝

【2020/2/28追記ここまで】

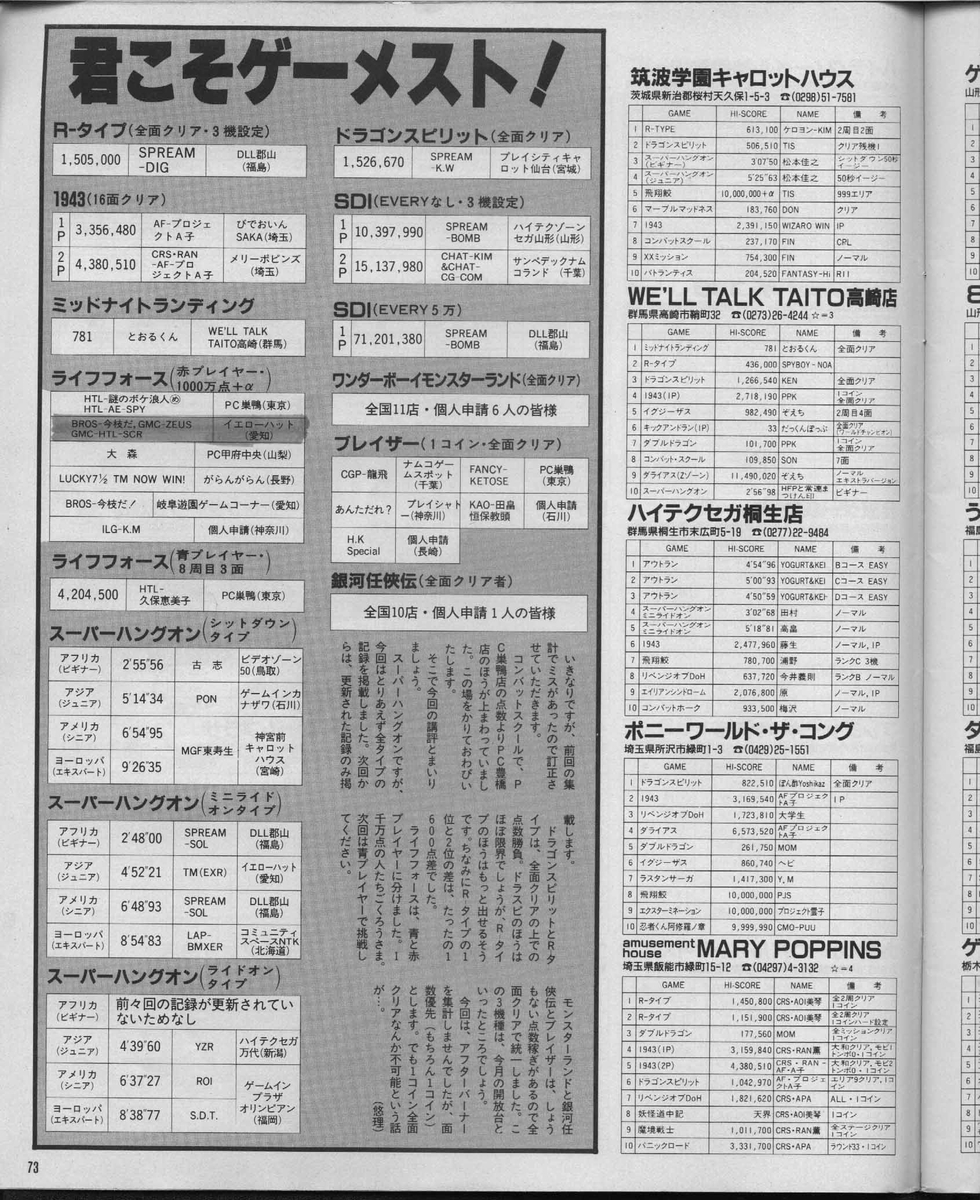

引き続き、ゲーメストの「君こそゲーメスト」画像からです。

R-タイプにドラゴンスピリット、1943にSDIミッドナイトランディング・・・と、ラインナップは前回と変わらないところからの全一発表。

ドラスピは点数高いですね~。

高すぎるのでもしやNewVersionかと一瞬思ったぐらいですが、

ベーマガに同じ点数で<旧バージョン>という記載がありましたので、これは紛れもなく旧バージョンのスコアなのであります。

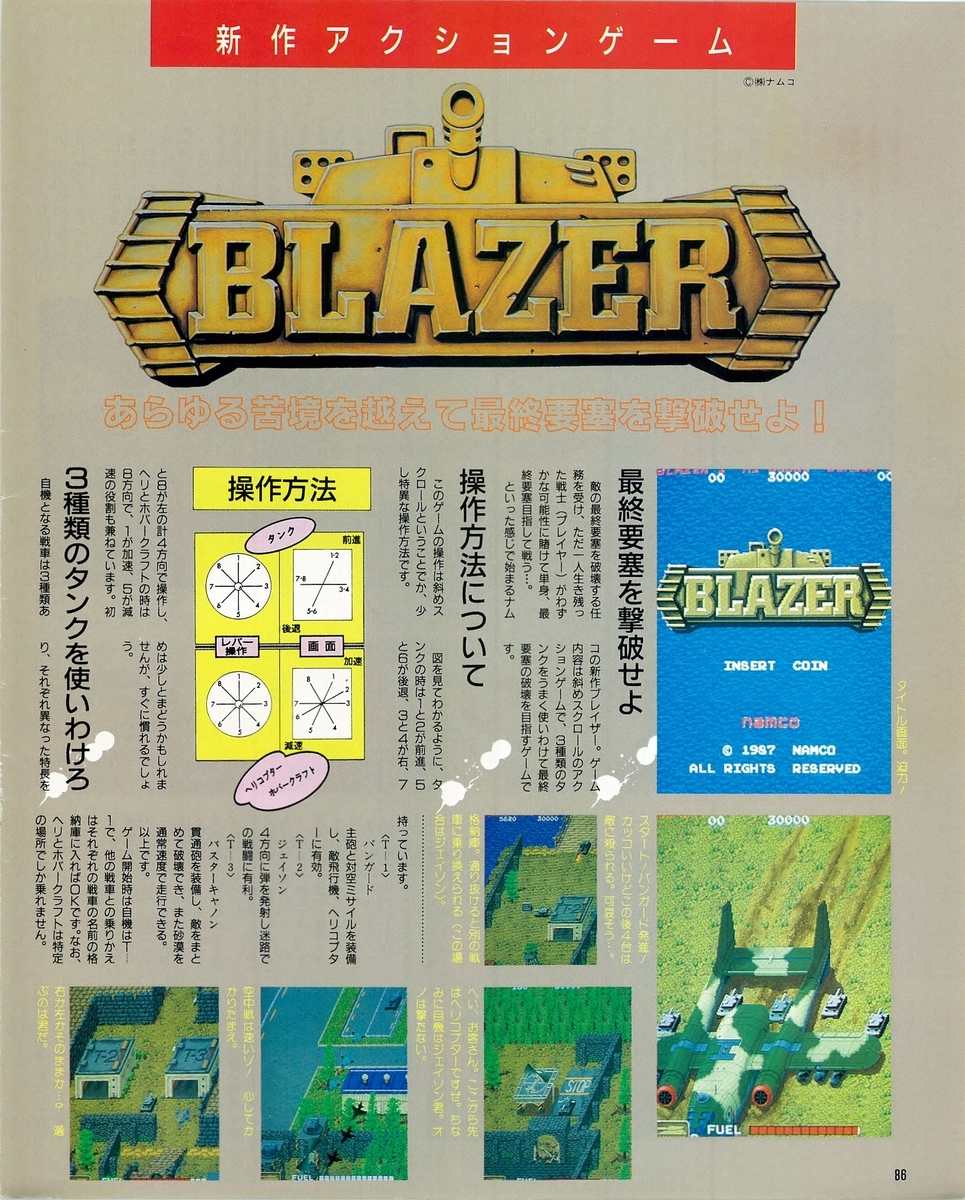

ワンダーボーイモンスターランドとブレイザーと銀河任侠伝は講評によると「しょうもない点数稼ぎ」のおかげさまで、全面クリアで全国一位が統一されたのでありました。

ボクもモンスターランドと銀河任侠伝はクリアは多分初回の月ぐらいに達成したから申請はしていないけど全一だ!^o^;

スーパーハングオンは前回とはうって変わって全てのタイプで全一の表示がなされております。

やはりハイスコア集計って、集計のルール決めがまずは一番大事ですよね。

メーカーはハイスコア集計については全く関与をしないわけですから、集計サービスを行っていたベーマガもゲーメストもルール決めは大変だったと思います。

私はどちらの雑誌にも内部にいなかったので内容は存じ上げないのですが、

メーカーさんからハイスコア集計についての指示とかアドバイスなどはなかったのでしょうかねぇ。

「絶対に工場出荷設定でないとダメですよ」とか、「シットダウンタイプは出回りがわるいですが、必ず集計して頂きたいです」とか。。

・・・とは思いついてはみるものの、会社の売り上げにあまりにも関係ないので口出しするはずはないでしょうかねぇ。

むしろゲームセンターの方が売り上げを左右するでしょうので、(「工場出荷設定だと誰もやらないので困る」とか)

お店の意見を取り入れながらの方が良かったのでしょうか。。等が私の頭をよりぎました。

現代ではお金になる可能性があるものだから、

「e-sportsのゲームはウチの●●を公式ゲームに!」

みたいな動きなども見え隠れするものですから、(いや、それすらないかしら?^o^;)

結局は何をするにも経済的な生産性が無いと世の中の理解や賛同は得られないものなのだろうな。。

と、少々青臭い事を思ってしまったのであります。

お金にならないであろうこのハイスコア集計という所業を、スコアラーは下よりゲーム雑誌はよくぞ続けてくれたものなのであります。

当時はハイスコア集計をすることによって、少しでもゲームファンに対して楽しめるサービスを提供したかったというところなのでありましょうか。。。?

ゲームセンターあらしが流行していた頃や、高橋名人がバリバリの現役ゲーマー(メーカーの方とは言え)だった時代の名残で、

「ゲームが上手い人」

のステータスがそこそこ高かった時代をまだ引きずっていたのかもしれません。

今のe-sportsも基本的には「ゲームが上手い人のプレイを見たい」というショービジネス的なものなのでありましょうから、

ゲームメーカーはゲームを作るだけでなく、

ゲームを買う人や遊ぶ人にプラスして、それを見る人のためのアフターサービスまでを考える事が必要だった業種という事なのではないかと思います。

このような習慣を昔も今もゲームメーカーは持っていないだろうと推察しますので、ハイスコアの世界はもう終わった事なので良いのですが、

e-sportsの世界は日本のゲームメーカーが、

「ゲームを買う人、遊ぶ人、それを見る人」

までを考えた商売をしないと発展しないだろうと思うのであります。

だからこそ、まだまだピンとこないというか、しっくりとこない世界なんですよね。

日本のe-sports。(逆に世界のe-sportsは「観る人」までを考えて商売をしているのではないかと思います)

~~~~

こうしてハイスコアの歴史を追いかけていくと、

e-sportsがこれから突き当たる問題のヒントなどがちりばめられているのであります。

今後のこのブログは、時々はそういった観点も加えて書いていこうかなと思うのでありました。

今回はハイスコアよりもそういった事で頭がいっぱいになったというところで、

次回に続かせて頂くのであります。<m(_ _)m>

ZBL-rajiame 拝